Beni storici e artistici

Beni storici e artistici

Fossombrone: Mulino di Sopra o Mulino Bonci

- Comune di Fossombrone

- Fiume Metauro

- Ubicato in riva sinistra, entro l'abitato di Fossombrone

- Edificio con le strutture tipiche di un mulino, disabitato, non più funzionante. Anche ex impianto idroelettrico (Bottaccio) e frantoio per olive. Canale di alimentazione e traversa presenti

- Ultimo sopralluogo: giugno 1996

- Riferim. carta: 1:25.000 IGM 109 II S.O.

- Simbolo di mulino nella carta 1:25.000 IGM

- In elenco SINISTRARIO 1893 (come "Lega")

- Bibliografia: LUCERNA 2007, PEDROCCO 1983, PIERUCCI 1983, ROBERTI 1987, VERNARECCI 1969, SINISTRARIO 1893

Pur essendo citato al singolare, in realtà si trattava di una serie di edifizi, costruiti a più riprese, i quali, utilizzando l'acqua del Metauro, mettevano in movimento gli "ordigni" di una molteplicità di attività economiche, così ben descritte da messer Tommaso Azzi.

Non è nota la data della loro costruzione, ma la parte più antica dei "Mulini" (così erano comunemente detti) dovrebbe risalire al Xll secolo.

Il primo documento sicuro risale al 1364 allorché Paolo di Antonio e Donna Bartola vendono la loro rispettiva ottava parte indivisa del Mulino del vallato a Leonello di Giuliozzo de Malatesti (1).

Un successivo atto del 1372 ci parla di altri tre Malatesti (Pandolfo, Accorto di Giuliozzo e Francesco di Leonello) che acquistano un sesto indiviso del mulino col monastero di S. Maurenzo (2).

Successivamente i mulini passarono dai Malatesti ai duchi di Urbino, diventati signori della città di Fossombrone e del suo contado.

Essi nel XVI secolo appartenevano al cardinale Giulio Della Rovere (1533-78), anche se non ci sono noti tutti i vari passaggi di proprietà.

Dopo la morte del duca Francesco Maria Il la maggior parte dei beni passò ai Medici di Firenze, granduchi di Toscana, mentre una parte fu goduta dalla sorella del duca Lavinia, la quale cedette i mulini ai Barberini, congiunti di papa Urbano Vlll.

Così intorno al 1680 Fra Ridolfo Maria Romani scriveva che la città di Fossombrone "hà due Molini alla riva del Metauro che macinano d'ogni tempo: l'uno presso le mura della Città spetta all'Ecc.mo Prencipe di Palestrina Barberini, al q.le risponde d'affitto uno Staio di grano al giorno"(3).

In seguito Fra Ridolfo Maria aggiungeva di fianco questa nota:"Oggi è del Negroni Romano, che l'hà comprato dal Barber(ini)."

Baldaserra Negroni e il fratello nel 1714 sollevavano "l'antica pretenzione del Molino che debba essere esente dalla colletta che paga ogni molino", dato che nel passato, essendo proprietà ducale, ne veniva esonerato. Contro detta pretesa si oppose il Comune.

I molini venivano affittati ad un cottimario, che di solito pagava un affitto in natura e che al tempo del Romani corrispondeva ad uno staio al giorno, cioè a circa 25 litri di grano.

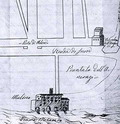

La briglia di sbarramento inizialmente doveva essere in legno: così essa ci appare nella veduta del Mingucci del 1626. In seguito venne trasformata in muratura con un partitore a forma di semicerchio che ricompare in tutte le successive vedute della città di Fossombrone. Essa è lunga 220 m ed alta circa 5 m.

Una specie di torre di manovra in pietra, fornita di due grandi paratoie in legno di quercia (quella del troppo pieno e quella del vallato), segna l'inizio del canale, lungo m 480, che conduce l'acqua ai mulini, potendone servire diversi contemporaneamente.

L'insieme degli immobili è anch'esso ben visibile in tutte le numerose vedute della città riprese da sud.

Gli edifici furono sottoposti a dura prova durante le straordinarie piene del XVIII secolo, in particolare quelle del 1762 e del 1765. Parlando della prima, Sebastiano Vici, parroco di Monte Montanaro, così annotava nel suo diario:

"Nel molino di Fossombrone la notte delli 30 (settembre) venne una piena e portò via una muraglia da capo a piedi d'una camera, dove dormivano li molinari, e la piena portò via i letti, e cinque persone, quali tutte s'affogarono, solo si salvò un garzone" (4).

Raccontando della seconda, il Vici così la descrive:

"Li 22 luglio 1765 cosa non piùsuccessa principiò a piovere la Domenica sera, li 21 piové tutta la notte, tutto il giorno delli 22 e la notte delli 23; Pareva un diluvio con un gran vento, e li fiumi ebbero tanta gran piena, che fecero infiniti danni. (... ) alla Città di Fossombrone portò via il molino di sana pianta con gran quantità di robba e grano. (... ) il Molino detto la Sacca lo portò via quasi tutto, il Molino delli Ravagioli (Raggioli) sopra Fossombrone lo portò via netto senza rimanervi vestigia" (5).

In seguito il mulino passò alla Casa Lega-Bacchettoni, che acquistò anche le proprietà degli Albani.

Alla fine del 1800 una parte dell'edificio venne trasformata in centrale idroelettrica per l'illuminazione pubblica della città. Nel 1929 il sig. Bonci Massimino di Serrungarina si recò a Roma per l'atto d'acquisto dell'intero complesso.

Dopo il passaggio dei Tedeschi e la liberazione di Fossombrone, avvenuta il 23 agosto 1944, la città poté contare sull'energia elettrica nuovamente prodotta dalle turbine esistenti, che facevano funzionare un rudimentale alternatore a cinghia. Qualche tempo dopo il Bonci si recò a Torino ad acquistare una turbina che sviluppava 100 cavalli di forza. Per aumentare il salto dell'acqua fu effettuato uno scavo nell'area di scarico e venne rialzata la traversa sul Metauro, utilizzando i materiali più disparati, comprese le traverse e i binari della ferrovia devastata dagli eventi bellici.

Ripristinata la centrale del Furlo, l'elettricità prodotta da questa centralina venne usata per azionare il mulino a cilindri di Porta Fano. La costruzione della diga di S. Lazzaro nel 1959 ha comportato il rilascio di appena 150 l d'acqua al secondo, una quantità troppo modesta per continuare l'attività molitoria su base idrica.

In PEDROCCO 1983 viene descritto un adeguamento avvenuto tra la fine del 1800 e i primi del 1900, che sostituì le ruote idrauliche orizzontali con una turbina ad acqua capace di muovere contemporaneamente una serie di sei palmenti. I meccanismi di trasmissione erano un suggestivo accoppiamento di parti di ferro con parti di legno, eseguito dall' officina artigianale Cencioni di Acqualagna.

NOTE

(1) A.Vernarecci, Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri, Fossombrone 1969, vol. I, pag. 318, nota 1.

(2) Ivi, pag.317, nota.

(3) Fra Ridolfo Maria Romani, Della città di Fossombrone e sue memorie antiche, Fondo Cappuccini, vol. 95, c.193v, in Biblioteca Passionei di Fossombrone.

(4) Sebastiano Vici, Notizie o vero Memorie scritte da me S.V. dal Palazzo al presente Pievano di questo Castello di M.te Montenaro, cc. 7, in Biblioteca Passionei.

(5) Ivi, cc. 9v-10.

Dettaglio scheda

-

Data di redazione: 01.01.2001

Ultima modifica: 06.06.2012

Nessun documento correlato.