Geologia e clima

Geologia e clima

Elementi di tettonica e geologia strutturale

Pieghe

Per piega si intende la struttura risultante dalla flessione o dalla torsione di masse rocciose. Una piega che rappresenta una curva convessa verso l'alto si definisce antiforme; se la curva invece è concava verso l'alto, la piega è una sinforme. Questi due termini sono puramente descrittivi in quanto non tengono conto dell'età relativa dei terreni coinvolti nel piegamento; se si conosce l'età infatti si distinguono l'anticlinale e la sinclinale. Nella prima i terreni situati all'interno della curvatura (nucleo della piega) sono i più antichi, nella seconda al contrario sono i più recenti.

L'area umbro-marchigiana (e con essa la zona del Bacino del Metauro) è caratterizzata da pieghe maggiori (es. Anticlinale di M. Pietralata-M. Paganuccio) e minori. Queste ultime, sono contenute in quelle maggiori, vengono chiamate mesopieghe e sono osservabili alla scala dell'affioramento. Esse hanno una grande varietà di forme, da sinusoidali ad angolose; tra queste ultime predominano quelle del tipo kink e quelle di tipo chevron. Anche le dimensioni sono molto variabili, da alcuni metri ad alcune decine di metri. In generale la loro geometria è caratterizzata da assottigliamento dei fianchi ed inspessimento in corrispondenza delle cerniere con un piano assiale (il piano cioè che contiene tutte le linee di cerniera) che può variare da subverticale (inclinazione 70°-90°), a obliquo (70°-20°) a suborizzontale (20°-0°). Le direzioni assiali sono generalmente sub-parallele a quella della piega maggiore che le ospita. Uno dei parametri utili per la descrizione di una piega è l'angolo che i fianchi formano tra loro; si parla di pieghe blande (120°-180°), aperte (70°-120°), chiuse (30°-70°), serrate (10°-30°) e isoclinali (0°-10°). La simmetria delle mesopieghe è schematizzabile in tre tipi principali: ad "S", ad "M" e a "Z" riscontrabili in determinate posizioni strutturali nell'ambito delle pieghe maggiori ospitanti (Fig. 1).

Faglie

Una faglia è una frattura di una massa rocciosa lungo cui si verifica uno spostamento relativo. Le due porzioni di roccia separate da una faglia sono chiamate blocchi e il piano di scivolamento piano di faglia; quest'ultimo può essere verticale o, più spesso, può avere una inclinazione qualsiasi. Se il piano di faglia non è verticale le rocce che si trovano al di sotto di esso costituiscono le rocce di letto (o letto della faglia) mentre quelle al di sopra le rocce di tetto (o tetto della faglia). Spesso la superficie di scivolamento è liscia, a volte lucidata per attrito; quando l'erosione la rende visibile in affioramento dà origine ad uno specchio di faglia sul quale sono spesso visibili striature ed altre strutture che permettono di riconoscere la direzione ed il verso del movimento relativo tra i blocchi. L'entità dello spostamento rappresenta il rigetto di faglia e può variare da pochi centimetri (o anche meno) fino ad alcuni km. La linea di intersezione del piano di faglia con la superficie del terreno prende il nome di linea di faglia. La presenza di una faglia è intuibile sia perchè spesso lo spostamento porta a contatto terreni diversi tra loro, sia perchè nella zona di attrito dei due blocchi la roccia subisce una intensa deformazione con formazione di particolari rocce di faglia (es. brecce di faglia) (Fig. 2).

Classificazione delle faglie

Le faglie possono essere classificate in modi diversi sulla base di parametri differenti. In questa sede, per semplicità, ricordiamo solamente le classificazioni che seguono.

Sulla base dell'inclinazione del piano di faglia, si distinguono:

Faglia verticale. Il piano di faglia è verticale.

Faglia inclinata. Il piano di faglia è variamente inclinato di un determinato valore.

Considerando l'orientazione del piano di faglia e il movimento relativo dei blocchi si distinguono:

Faglia normale (o diretta). Il tetto si muove verso il basso relativamente al letto.

Faglia inversa. Il tetto si sposta verso l'alto relativamente al letto.

Faglia trascorrente. Il movimento lungo il piano di faglia avviene orizzontalmente; il piano di faglia è generalmente verticale o quasi. I movimenti lungo le faglie trascorrenti possono essere descritti in due tipi; se la porzione di roccia situata rispetto ad un osservatore dalla parte opposta del piano di faglia si è spostata verso sinistra si parla di faglia trascorrente sinistra, se si è spostata invece verso destra si parla di faglia trascorrente destra.

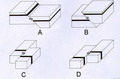

I tre principali tipi di faglie sono illustrati in figura. A) Faglia normale; B) Faglia inversa; C) Faglia trascorrente destra; D) Faglia trascorrente sinistra (Fig 3).

Faglie inverse e sovrascorrimenti

Per faglia inversa si intende una discontinuità nell'ammasso roccioso, dovuta a forze compressive, che produce un raccorciamento rispetto alla lunghezza originaria dell'ammasso roccioso stesso. In queso caso la componente principale dello sforzo è suborizzontale.

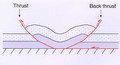

L'entità del movimento relativo dei due blocchi è detta rigetto della faglia; quando questo assume una valenza regionale non si parla più di faglia inversa ma di thrust o sovrascorrimento. I sovrascorrimenti possono presentarsi ad alto angolo (70°-60°) (upthrusts) oppure a basso angolo (40°-30°). In alcuni casi i piani di sovrascorrimento non raggiungono la superficie; si parla allora di sovrascorrimenti ciechi o blind thrusts.

Nell'area appenninica del Bacino del Fiume Metauro la grande maggioranza dei sovrascorrimenti ha il piano che immerge verso SW ed il blocco che sovrascorre si muove da SW verso NE. In alcuni casi però il piano di faglia immerge verso NE ed il blocco che sovrascorre si muove verso SW. In questi casi si parla di retroscorrimenti o back thrusts. Il piano di sovrascorrimento è generalmente composto da una fascia di deformazione complessa, comunemente detta zona di taglio o shear zone, che presenta spessori anche di diversi metri; al suo interno si osservano le cataclasiti foliate, un particolare tipo di roccia di faglia (Fig. 4).

Cataclasiti foliate

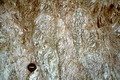

Le cataclasiti foliate sono un particolare tipo di roccia di faglia, caratterizzata da un intenso clivaggio associato a processi di dissoluzione per pressione e osservabile in corrispondenza delle principali dislocazioni che interessano litotipi calcareo marnosi. Nella zona del Bacino del Metauro sono ben visibili in corrispondenza dei sovrascorrimenti principali, ove sono particolarmente sviluppate. Sono importanti in quanto il loro studio può fornire utili indicazioni cinematiche; infatti dall'analisi degli elementi che le costituiscono è possibile dedurre la direzione e il verso del movimento (trasporto tettonico) che si verifica lungo la dislocazione a cui sono associate.

Le cataclasiti foliate sono caratterizzate da elementi rocciosi (lithons) sigmoidali (dimensioni da decimetriche a centimetriche), delimitati da superfici stilolitiche o sliccolitiche (superfici-S). Questi elementi rocciosi sono tangenti a piani di faglia minori (superfici-C) che sono subparalleli al contatto tettonico principale e che immergono nel senso opposto a quello del trasporto tettonico. Spesso le superfici C ed S sono dislocate da sistemi di fratture coniugate distensive (Riedel); queste immergono ad alto angolo nello stesso senso del lithons (Riedel antitetici) e a basso angolo in senso opposto rispetto agli stessi (Riedel sintetici) (Fig. 5).

Dettaglio scheda

-

Data di redazione: 01.01.1999

Ultima modifica: 26.12.2004

Nessun documento correlato.