Funghi, flora e fauna

Funghi, flora e fauna

Rana agile - Rana dalmatina

Rana agile - Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

Altri nomi italiani: Rana dalmatina

Ordine: Anura. Famiglia: Ranidae

Caratteri distintivi: lunghezza del corpo sino a 8 cm nei maschi e a 9 cm nelle femmine. Muso abbastanza appuntito, timpano grande e ben evidente. Colorazione dorsale giallastra o bruno-rosata, stria chiara dall’angolo della bocca sino all’apice del muso, gola chiara più o meno punteggiata solo ai lati, zona inguinale normalmente soffusa di giallo vivo e così pure a volte la zona ascellare. Sessi simili. Il maschio, privo di sacchi vocali, ha zampe anteriori più robuste con un cuscinetto sul primo dito della mano. Girino di 5-6 cm, con coda lunga almeno il doppio del corpo e acutamente appuntita all’apice, dorso bruno o bruno-rossastro a macchiette scure, parte ventrale marmoreggiata di scuro. Disco orale con tre serie di cheratodonti nel labbro superiore, la seconda e la terza ampiamente interrotte nel mezzo, e quattro in quello inferiore, la quarta talora brevem. interrotta nel mezzo. Specie simili: si può confondere con Rana italica, che però ha la gola più o meno fortemente macchiata di scuro (anziché chiara e tutt’al più con macchiettatura solo al margine), una stria chiara dall’angolo della bocca sino a sotto l’occhio (anziché sino all’apice del muso) e manca della colorazione giallo vivo nella zona inguinale e ascellare. Rana temporaria presenta fra l’altro negli adulti la zampa posteriore, se la si stende in avanti lungo il corpo, con articolazione tibio-tarsica che di solito non supera la punta del muso (anziché raggiungerla o superarla) e le parti ventrali maggiormente punteggiate di scuro negli adulti.

Biologia: la Rana agile non ha grandi esigenze di umidità, è ben adattata alla vita terrestre e ottima saltatrice. Sverna nel terreno o nei sedimenti sott’acqua. L’adulto si nutre di artropodi ed altri invertebrati mentre la larva è onnivora e soprattutto vegetariana. Le uova sono raccolte in masse gelatinose sferoidali ancorate a ramoscelli e a vegetazione sommersa oppure libere in superficie. Nella zona di studio alle basse quote sono state rinvenute ovature nel periodo da metà febbraio a fine marzo. Le larve fuoriescono dall’uovo dopo 2-4 settimane e metamorfosano dopo 2-3 mesi dalla schiusa.

Distribuzione in Italia: presente ovunque tranne che nelle isole. Per quel che riguarda regioni a noi vicine, risulta presente in Emilia-Romagna dal livello del mare sino a 1667 m di quota (MAZZOTTI et al., 1999).

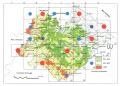

Dati accertati nella zona di studio (Provincia di Pesaro e Urbino): diffusione (compresi dati bibliogr.): specie poco diffusa. Frequenza di osservazione: scarsa. Distribuzione altitudinale: dal livello del mare a 950 m (Parco del Sasso Simone e Simoncello, 2002 - FIACCHINI, com. pers.) e a 1140 m (Alpe della Luna-Bocca Trabaria, 2011 - PIAZZINI, 2011). Osservazioni: dati dal 1980 al 2025. Essendo la specie considerata vulnerabile (“quasi minacciata” (NT) per le Marche - in FIACCHINI, 2008a), per motivi precauzionali non si è ritenuto opportuno specificare le località esatte di ritrovamento. Zona litoranea, di pianura e bassa collina: costa alta del San Bartolo a Pesaro (cella n.6) il 27-1-1980, entro un tombino usato da alcuni esemplari come rifugio invernale (POGGIANI). F. Metauro da Fano a Sant’Ippolito (celle n.14, 19 e 20): adulti e ovature il 25-3-2000 e dal 2005 al 2020 (POGGIANI, DIONISI V.; CAVALIERI, com. pers.), in depressioni allagate del bosco ripariale con ovature in parte schiuse in febbraio-marzo nel 2011 e nel 2013 (DIONISI V.), il 26-3 e 1-4-2005 e il 4-3-2006 (DIONISI V., POGGIANI; CAVALIERI e BAI, com. pers.). Zona appenninica interna: dintorni di San Leo (RN) (cella n.2), nel 1990 (BAGLI, com. pers.). Parco del Sasso Simone e Simoncello (celle n.8 e 15), il 20-6-2002 (CAVALIERI e PACI, com. pers.) e ovature il 5-5-2002 (FIACCHINI, com. pers.). Dintorni di Serravalle di Carda (cella n.32) in Comune di Apecchio, in una pozza, il 12-3-2018 (COPPARI, com. pers.) e girini il 5-6-2020 (DIONISI V.; CAVALIERI, com. pers.). Habitat: si riproduce in pozze, acquitrini, vasche, rami di fiumi con acque ferme, torrenti e ruscelli, per il resto dell’anno frequenta boschi (compresi quelli ripariali), boscaglie e fasce limitrofe erbose.

Osservazioni anteriori al 1980: Fosso delle Caminate in Comune di Fano (cella n.14), ovature, nel 1970 circa (PICCINETTI, com. pers.; anche VANNINI e STAGNI, 1972). Dintorni di Roncosambaccio di Fano (cella n.13), il 20-10-1976 in un boschetto (querceto di roverella) (POGGIANI).

Dati bibliografici: cella n.3 tra San Marino e Marche (TEDALDI et al., 2014). Celle n.2, 4 e 5 tra Emilia-Romagna e Marche dal 1970 al 1993 (MAZZOTTI & STAGNI, 1993) e nel periodo a partire dal 1980 (MAZZOTTI et al., 1999). Parco Naturale del Monte San Bartolo (cella n.6), nel 2010-2011 (RISVEGLIA et al., 2011 e UNIVERSITA’ DI URBINO, 2010 - inedito). Fosso delle Caminate in Comune di Fano (cella n.14), ovature, nel 1970 circa (VANNINI & STAGNI, 1972). Parco del Sasso Simone e Simoncello (celle n.8 e 15), nel febbraio-luglio 2000 (PANDOLFI & MACCHIA, 2001). M. Carpegna (cella n.8) a circa 950 m di quota il 28-4-1993 (VANNI et al. 1994). Cella n.15 tra Toscana e Marche nel periodo a partire dal 1985 (VANNI & NISTRI, 2006). Riserva naturale del Sasso di Simone (cella n.15) in Provincia di Arezzo, Toscana (VANNI, 2001). Alpe della Luna-Bocca Trabaria (cella n.23), un adulto in una pozza a 1140 m il 23-8-2011 (PIAZZINI, 2011). T. Mutino a Monastero in Comune di Piandimeleto (cella n.16) a 400 m, prima del 1976 (PANDOLFI & UBALDI, 1976). Monti del Furlo (cella n.27), alcune segnalazioni nel 2017 e 2018 (FABBRI, 2018 - inedito). Celle n.36 e 38 tra le Province di Pesaro-Urbino e di Ancona nel periodo a partire dal 1994 (FIACCHINI, 2003). Cella n.23, confermata la sua presenza nella ZSC Alpe della Luna-BoccaTrabaria nel 2021 (ENEA & COPPARI, 2024).

Normative di tutela: specie rigorosamente protetta in base alla Convenzione di Berna del 1979 (Allegato II); specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa in base alla Direttiva Habitat 92/43 del 1992 (Allegato IV).

Valutata come “a minor preoccupazione” (LC) (categoria della popolaz. italiana nella Lista rossa IUCN dei vertebrati italiani, RONDININI et al., 2013) e “quasi minacciata” (NT) da FIACCHINI (2008a) per le Marche.

ALTRA BIBLIOGRAFIA:

ENEA M., COPPARI L., 2024 - Monitoraggio dello stato di conservazione del tritone crestato italiano (Triturus carnifex), della salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata) e dell’ululone appenninico (Bombina variegata pachypus) nella ZSC IT5310010 “Alpe della Luna - Bocca Trabaria”. Unione Montana Alta Valle del Metauro, Hystrix.

FABBRI R. (coord.), 2018 - Monitoraggio faunistico nella Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” (Pesaro e Urbino, Marche), taxa: Lucanus tetraodon e/o L. cervus, Anfibi, Rettili, Mammiferi Erinaceomorfi, Soricomorfi e Roditori, 2017 - 2018. ECOSISTEMA scrl, Provincia di Pesaro e Urbino, inedito.

FIACCHINI D., 2003 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Provincia di Ancona. Assessorato all’Ambiente Provincia di Ancona, Nuove Ricerche Editrice, Ancona.

FIACCHINI D., 2008a - Primo contributo per una “lista rossa” dell’erpetofauna marchigiana (Italia centrale): Amphibia. In: CORTI C. (ed.) - Herpetologia Sardiniae. “Le scienze” (8), Societas Herpetologica Italica, Edizioni Belvedere, Latina: 258-261.

MAZZOTTI S., CARAMORI G., BARBIERI C., 1999 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell’Emilia-Romagna (aggiornamento 1993/1997). Quad. Staz. Ecol. civ. Mus. St. nat. Ferrara, 12. Cartografica Artigiana di Ferrara.

MAZZOTTI S., STAGNI G., 1993 - Gli Anfibi e i Rettili dell’Emilia-Romagna (Amphibia, Reptilia). Quad. Staz. Ecol. civ. Mus. St. nat. Ferrara, 5.

PANDOLFI M., MACCHIA M., 2001- Presenza e distribuzione di anfibi e rettili nel Parco naturale regionale di Sasso Simone e Simoncello (Pesaro e Urbino), censimento dei siti riproduttivi e loro selezione da parte degli anfibi. Pianura, n.13/2001: 201-205.

PANDOLFI M., UBALDI D., 1976 - Osservazioni vegetazionali e faunistiche su di un limitato ambiente palustre della Valle del Mutino (Appennino Pesarese). In: Scritti in memoria di Augusto Toschi, Suppl. Ricerche di Biologia della Selvaggina, Vol.VII, Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, Bologna: 513-534.

PIAZZINI S. 2011 - Studio della batracofauna, con particolare riguardo all’individuazione dei siti riproduttivi di Salamandrina perspicillata e Bombina pachypus dei SIC “Foreste Alto Bacino dell’Arno”; “Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia”; “Bocca Trabaria”; “Valle della Corte”. In: AA.VV. - Azione A3 Inventario naturalistico Ante Interventi, LIFE NAT/IT/000371 ReSilFor - Ricostituzione di boschi a dominanza di faggio con Abies alba nell'appennino Tosco-Marchigiano.

RISVEGLIA M., MENCARELLI M., MORGANTI N., MORICI F., 2011 - Effetti della frammentazione degli habitat sulle popolazioni di anfibi e rettili del Parco naturale regionale del Monte San Bartolo. In: IV Convegno Salvaguardia Anfibi, Idro (Bs),18-21 maggio 2011. Pianura, n.27/2011: 126-128.

RONDININI C., BATTISTONI A., PERONACE V., TEOFILI C. (compilatori), 2013 - Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN, e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_Rossa_dei_vertebrati_italiani.pdf.

TEDALDI G., SUZZI VALLI A., CASALI S., SANTI D., BUSIGNANI G., 2014 - Anfibi e Rettili della Repubblica di San Marino. Centro Naturalistico Sammarinese, Borgo Maggiore Repubblica di San Marino.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO, 2010 - Effetti della frammentazione degli habitat sulle popolazioni di anfibi e rettili del Parco Naturale del Monte San Bartolo. Relazione finale Progetto 2010. Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Scienze dell'Uomo, dell'Ambiente e della Natura, inedito.

VANNI S., NISTRI A., CORTI C., 1994 - Note sull'erpetofauna dell'Appennino Umbro-Marchigiano fra il Fiume Marecchia e il Fiume Esino (Amphibia, Reptilia). Biogeografia, vol. XVII (1993): 487-508.

VANNI S., 2001 - Note sulla fauna erpetologica di alcune riserve naturali della provincia di Arezzo. Pianura, n.13/2001: 133-135.

VANNI S., NISTRI A., 2006 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana. Regione Toscana e Museo di Storia Naturale Sezione di Zoologia “La Specola”, Firenze.

VANNINI E., STAGNI A., 1972 - Inibizione con actinomicina D dei processi di inversione sessuale provocati dal testosterone sugli ovari dei girini di Rana dalmatina. Arch. Ital. Anat. Embriol., 77 (1): 25-68.

Dettaglio scheda

-

Data di redazione: 10.05.2005

Ultima modifica: 14.06.2025

Nessun documento correlato.