Opere specialistiche

Opere specialistiche

Pericolosità e rischio sismico nel bacino del Metauro

1. Definizione di pericolosità e rischio sismico

La pericolosità sismica è funzione del grado di sismicità di un territorio ed esprime il livello delle sollecitazioni sismiche attese entro un certo periodo di tempo (anni, secoli, ecc.). In altre, parole, la pericolosità sismica rappresenta una previsione a medio o lungo termine dei fenomeni sismici.

Nonostante la previsione a breve termine dei terremoti (dove, quando e con che intensità si verificherà il prossimo terremoto) sia attualmente al di là delle capacità dell'Uomo, la previsione a medio e lungo termine è oggi possibile: con metodologie probabilistiche e deterministiche, analizzando la sismicità storica e recente, la struttura geologica di una data regione e le proprietà meccaniche dei terreni superficiali, si può determinare (sempre con un certo grado di incertezza) quale sarà l'intensità massima di scuotimento del terreno che, entro un certo numero di anni, si potrà verificare in una data zona.

La determinazione della pericolosità sismica è il primo passo della progettazione antisismica di nuovi manufatti o della ristrutturazione antisismica di quelli esistenti: essa stabilisce quale sarà il livello delle sollecitazione sismiche alle quali il manufatto dovrà resistere.

La pericolosità sismica non è riferita solo allo scuotimento del terreno prodotto dal passaggio delle onde sismiche (scuotibilità), ma anche agli effetti geologici che i terremoti possono provocare, quali le frane, la liquefazione del terreno, la fagliazione superficiale, i maremoti.

Il rischio sismico è un insieme di parametri qualitativi e quantitativi che indicano il grado di danneggiabilità di un'opera dell'Uomo a causa di un terremoto. Concorrono a definire il rischio sismico: la pericolosità sismica (la quale è una proprietà del territorio, indipendente dai manufatti presenti); la vulnerabilità sismica dei manufatti (ovvero il loro comportamento meccanico sotto gli effetti di un'onda sismica); il valore degli stessi manufatti (inteso in termini economici, sociali, culturali).

Ad esempio, un manufatto che si trova in un territorio ad elevata pericolosità sismica, ma costruito con criteri antisismici, quindi con bassa vulnerabilità, avrà un basso rischio sismico. Oppure, un centro storico ad elevato valore culturale, con edilizia non antisismica e in cattivo stato di manutenzione, nonché posto in un territorio a media o alta pericolosità sismica, sarà caratterizzato da un elevato rischio sismico globale.

2. La pericolosità sismica nel bacino del MetauroIn base alle informazioni raccolte in questa sede sulla sismotettonica e sulla sismicità storica e recente, le caratteristiche della pericolosità sismica del bacino del Metauro possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Il bacino è collocato nel contesto sismotettonico dell'Appennino centrosettentrionale, all'interno di zone caratterizzate da un potenziale sismogenetico di medio grado rispetto al resto della penisola italiana.

- Relativamente agli ultimi 1000 anni non esiste documentazione di terremoti disastrosi che abbiano avuto epicentro nella zona del Metauro. In tale zona è comunque presente un'incessante attività sismica di medio grado, caratterizzata da terremoti di media e piccola magnitudo, pochi dei quali producono gravi effetti macrosismici sul territorio e sulle opere dell'Uomo.

- La zona del Metauro ha comunque risentito molte volte in passato gli effetti di forti terremoti con epicentro in zone limitrofe o distanti. Data la distanza dall'epicentro, gli effetti sulle località metaurensi sono sempre stati di entità limitata e diffusi su aree ristrette.

- Gli epicentri dei principali terremoti che hanno colpito il bacino del Metauro si collocano in più zone sismogenetiche: la fascia che si estende lungo il nucleo della catena appenninica umbro-marchigiana, la costa romagnola e la costa marchigiana settentrionale.

- Sono maggiormente esposte a questi terremoti le località metaurensi più vicine al nucleo della catena appenninica e quelle a ridosso della costa adriatica. Sono invece meno esposte ad essi le località collocate lungo il medio corso del fiume, perché poste a debita distanza da entrambe le fasce sismogenetiche.

Si può quindi concludere che il bacino del Metauro è caratterizzato da un livello di pericolosità sismica variabile lungo la valle. Esso dipende prevalentemente dall'attività sismica di zone esterne o ai limiti del bacino, ed è (relativamente alla penisola italiana) medio-alto entro la catena appenninica, medio a ridosso della costa adriatica e medio-basso nella sua porzione intermedia.

La pericolosità sismica del bacino del Metauro e di tutto il resto d'Italia è stata determinata quantitativamente da vari Enti, sia ai fini di ricerca che di protezione civile e di normativa antisismica. Se ne riporta di seguito qualche esempio.

Per scopi di edilizia e pianificazione territoriale, la normativa nazionale vigente suddivide i Comuni italiani in 4 categorie:

- Comuni al di fuori di zone sismiche, nei quali non sono necessari accorgimenti antisismici;

- Comuni in zona sismica di terza categoria (bassa pericolosità sismica), nei quali sono necessari blandi accorgimenti antisismici;

- Comuni in zona sismica di seconda categoria (media pericolosità sismica), nei quali sono necessari buoni accorgimenti antisismici;

- Comuni in zona sismica di prima categoria (alta pericolosità sismica), nei quali sono necessari ottimi accorgimenti antisismici.

Tutti i Comuni della zona del Metauro, come quasi tutti i Comuni delle Marche e delle zone limitrofe, sono stati classificati, secondo questa normativa, come zone sismiche di seconda categoria, cioè caratterizzate da una pericolosità sismica di medio grado rispetto alla penisola italiana. L'edilizia locale, quindi, dovrebbe essere realizzata per legge dello Stato con appropriati criteri antisismici.

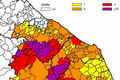

In Figura 1 si riporta l'intensità massima osservata negli ultimi 1000 anni (espressa in gradi MCS) in ogni Comune della valle del Metauro e nelle zone limitrofe (SSN, 1997). Questi valori sono stati ricavati dagli Autori ricostruendo, per ogni terremoto storico e recente, il campo dei danneggiamenti (o campo macrosismico) attorno all'epicentro. Data la notevole estensione temporale del periodo di osservazione dei fenomeni sismici, tale intensità può essere anche considerata, con buona approssimazione, come l'intensità massima attendibile negli stessi Comuni nei prossimi secoli.

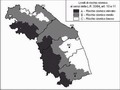

In Figura 2 si riporta una mappa della classificazione sismica delle Marche secondo criteri adottati dagli uffici tecnici della Regione Marche e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata (L.R. 33/1984, art. 10 e 11). Il territorio marchigiano viene in questo caso suddiviso in zone ad elevato, medio e basso rischio sismico. Si può notare come alla parte montana del bacino del Metauro sia attribuito un rischio sismico "elevato", a quella costiera un rischio sismico "medio" e a quella intermedia (collinare) un rischio sismico "basso".

3. Pericolosità geologica indotta dai terremoti nel bacino del MetauroAbbiamo già detto che i terremoti, oltre a produrre il caratteristico scuotimento sismico, innescano una serie di fenomeni geologici che si traducono talvolta per l'Uomo in un pericolo aggiuntivo. I più importanti tra di essi sono: le frane, la liquefazione del terreno, la fagliazione superficiale, i maremoti.

Il bacino del Metauro presenta, nelle sue diverse zone, varie situazioni di esposizione ai suddetti pericoli.

Per quanto riguarda il pericolo di frane innescate dai terremoti, si può dire che esso è quasi sempre limitato alle zone già potenzialmente franose. L'eventuale fenomeno sismico tenderebbe ad innescare o accelerare movimenti franosi incipienti o già in atto. Le fonti storiche riportano casi di frane di crollo e cadute massi in occasione dei forti terremoti con epicentro nel cuore della catena appenninica umbro-marchigiana (come il terremoto del Monte Nerone del 1781). Lungo tutto il resto del bacino, il pericolo di frane innescate dai terremoti è da ritenersi molto basso.

Per quanto riguarda il pericolo di liquefazione del terreno, esso ha una certa rilevanza lungo la costa adriatica, data la presenza di periodici terremoti di medio-alta intensità e di terreni sabbiosi saturi d'acqua. In tutto il resto del bacino tale pericolo è da ritenersi trascurabile, comunque limitato alle zone caratterizzate dai terreni suscettibili a tale fenomeno.

Per quanto riguarda il pericolo di fagliazione superficiale, si può affermare che, data la limitata magnitudo dei terremoti con epicentro nell'area in esame, sia altamente improbabile il verificarsi di fenomeni di questo tipo, e che, in ogni caso, avrebbero entità tali da non rappresentare un pericolo per le attività dell'Uomo.

Per quanto riguarda il pericolo di maremoti si può affermare che, viste le fonti storiche, data la limitata magnitudo dei terremoti con epicentro nel Mare Adriatico e data la piccola profondità dello stesso mare, sia fisicamente impossibile il verificarsi di onde di maremoto con effetti disastrosi sulle coste del bacino metaurense. Sono comunque possibili, e sono già stati registrati in passato in occasione di forti terremoti con epicentro in mare, blandi effetti di maremoto con onde di altezza massima sulla costa dell'ordine di qualche decimetro.

4. Rischio sismico nel bacino del MetauroCome già detto, il rischio sismico è funzione della pericolosità sismica locale, della vulnerabilità sismica delle opere dell'Uomo e del loro valore. Esso appare quindi estremamente disomogeneo lungo il bacino del Metauro.

Innanzitutto esso varia al variare della pericolosità sismica, la quale, come abbiamo visto, è alta nella zona centrale della catena appenninica, media lungo la costa adriatica e bassa nella zona intermedia.

Inoltre, influisce il grado di vulnerabilità delle opere dell'Uomo, estremamente variabile da zona a zona e da opera a opera. Nei centri abitati della zona esiste, infatti, un patrimonio edilizio misto, in parte recente, generalmente di buona qualità e manutenzione, spesso conforme alle norme antisismiche vigenti, e in parte più antico. Quest'ultimo risulta anch'esso disomogeneo dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Vi sono infatti porzioni di centri storici o insediamenti agricoli e rurali di fattura scadente e/o in cattivo o pessimo stato di manutenzione. Ad essi si alternano centri storici e singoli edifici di buona fattura e ben manutenuti, talvolta ristrutturati con accorgimenti antisismici.

E' ovvio, quindi, che la vulnerabilità sismica varierà moltissimo da caso a caso per ognuna di queste situazioni, e con essa il rischio associato.

Concludendo, lungo il bacino del Metauro si possono considerare a rischio sismico particolarmente elevato gli edifici di cattiva qualità e stato di manutenzione collocati nel cuore della catena appenninica e lungo la costa adriatica. Gli edifici con pari vulnerabilità collocati nella parte intermedia del bacino sono soggetti ad un rischio sismico sensibilmente inferiore, solo grazie all'inferiore scuotibilità. Lungo tutto il bacino possono essere considerati a basso rischio sismico tutti gli edifici nuovi di buona fattura e gli edifici più o meno antichi di buona fattura e ben manutenuti, in particolare quelli costruiti o ristrutturati con validi criteri antisismici.

Dettaglio scheda

-

Data di redazione: 01.01.1999

Ultima modifica: 28.07.2004

Nessun documento correlato.